加古大溝(かこおおみぞ)

加古大溝(かこおおみぞ)

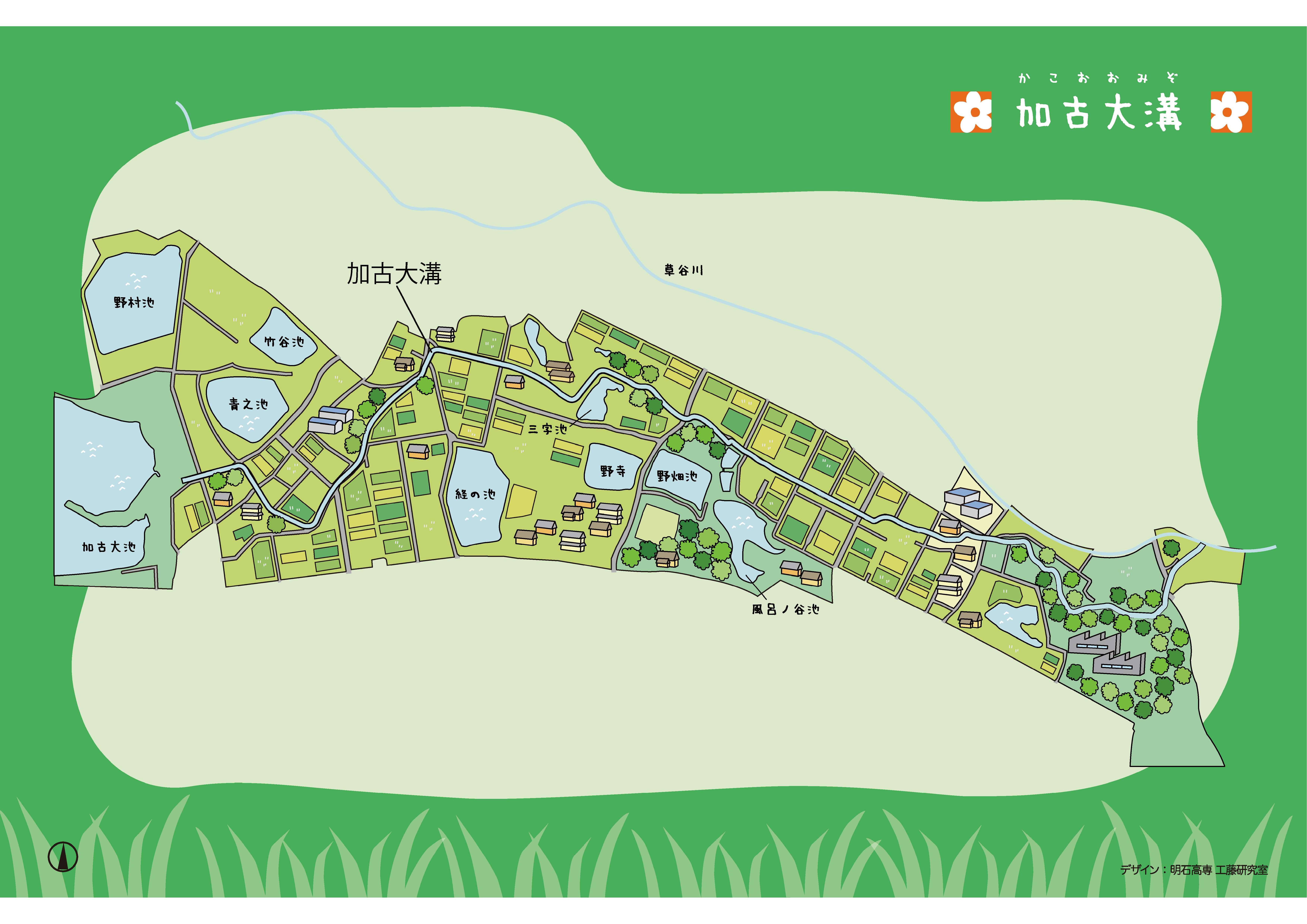

加古大溝は、加古地域の新田開発に伴い、水がめとなる加古大池に、上流にある草谷川から水を取水するため造られた水路です。

加古地域の開発は、17世紀の中頃から始まりましたが、万治4(1661)年、姫路藩が開発を許可し、練部屋の北西の井戸を水源とする「四百間溝」と呼ばれる水路が造られました。

その後、加古地区の新田開発が進みましたが、水不足がなかなか解消できなかったので、新たに延宝8(1680)年、草谷川下流8ヵ村に非かんがい期のみの取水を条件として、草谷川に取水口を設け新しい水路を造りました。これが、加古大溝です。

その延長は、約3キロメートルもありながら、高低差は約1.5から2.0メートルしかありません。いかにこの地域に水を引くことが難しかったか分かります。

現在の加古地区は、東播用水事業により農業用水が安定して供給されるため、加古大溝の大部分は、用水路としての役割を終えていますが、当時の人々が農業にとって命である水を確保するため、多大な苦労をして造られた歴史的な財産であるといえます。